NHKスペシャル

日本人はなぜ戦争へと向かったのか(3) 「熱狂はこうして作られた」

70年前、日本社会は異様な空気に包まれていました・・作られた熱狂の中、戦争への道を歩んでいたのです。

この熱狂を造り出したのは、新聞・ラジオなどのメディアです・・日本新聞協会が戦後、元記者たちに聞き取りテープが今回の取材で見つかりました。

その数、100人以上・・そこからは戦争という時流に乗ったメディアの姿が浮かび上がってきます・・一方、軍によるメディアを使った世論操作の実態もわかってきました。

1941年12月8日 真珠湾攻撃

「臨時ニュースを申し上げます・・臨時ニュースを申し上げます・・大本営陸海軍部12月8日午前6時発表・・帝国陸海軍は今8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり・・・」

その日、日本放送協会の臨時ニュースを第一報に開戦の報せが日本中を覆いました・・メディアと民衆の熱狂に包まれながら突き進んできた末の開戦でした。

戦前のメディアというと何を連想するでしょうか?・・これまではともするとメディアというものは、軍の言論への弾圧とか統制によって自由を奪われた被害者だ・・という一面で語られがちでしたが果たして本当にそうだったのか…

上記表は、当時の新聞3社(朝日・読売・毎日)の発行部数の合計を表わしたグラフですがあの戦争へと向かった時代、その数が大幅に伸びているのがわかります。

メディアもまた日本人を戦争に駆り立てた大きな要因の一つであったといわれるゆえんです・・メディアがその姿勢を転換したのが満州事変だと言われています。

秋田・横手市に一人の新聞記者を訪ねました・・武野武治さん(96歳)戦前の新聞界を知る数少ない人物です。

満州事変をキッカケに新聞記者を目指し、終戦の日に報道の戦争責任を感じて辞表を出しました・・

元朝日新聞記者 武野武治さん(96歳)

「どこの新聞も戦争になると発行部数が増えますよ・・息子が夫が戦場に行くから戦争はどうなっているのか新しい読者が増える・・だから戦争になれば新聞にとっては経営面ではマイナスじゃないんです」

Q:新聞が民衆を煽ったという側面はあるんでしょうか?

元朝日新聞記者 武野武治さん(96歳)

「それはあるでしょうね・・勝った勝ったというて実際そういう紙面を作ったんだから・・そうしてそれに乗って民衆は勝った勝ったと思ったんじゃないですか・・そして何か将来もっといい事になるだろうと思った」

旧遼寧省 奉天郊外 柳条湖、ここから満州事変が始まりました…

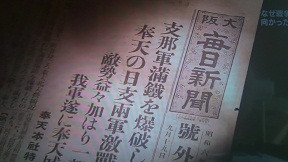

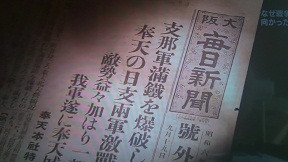

1931年9月18日 朝日新聞 奉天通信局:南満州鉄道の爆破をキッカケに日中両軍が衝突、現地の特派員たちは一気にざわめき立った・・奉天の町は大砲と機関銃の音と軍隊の活動で湧きかえった。

関東軍は部隊を次々と投入・・本格的な戦闘状態に入ります・・事変勃発からの翌朝、現地からの一報を受けた新聞各紙に速報が踊ります・・報道合戦が始まりました。

1日に何度も号外が刷られ我先にと求める人で町は騒然となりました・・大手新聞社は自社の飛行機を使って現地との間を往復、写真入り号外を次々に発行してゆきます・・軍の最新の動きを追いかけるだけで号外は飛ぶように売れて行きました。

東京日日新聞 高田元三郎(肉声テープ)

「見張りを若い奴らがやらされるんです・・煙突に登って号外売りの動静を見てるわけなんです・・そして『朝日の方が号外でたぞー』というと『やられたー』てなことでね」

東京日日新聞 七海又三郎(肉声テープ)

「一番販売上に影響があるのは号外の発行ですね・・号外競争をやったんだ・・血みどろの・・だから競ってね戦地に人を出すわけですね・・したがって戦争のある度ごとに新聞の販売部数に影響した」

日本軍の快進撃は世界恐慌に苦しんでいた国民を熱狂させました・・販売部数が落ち込んでいた新聞業界も一気に湧きかえります。

学習院大学教授 井上寿一

「新聞は間違いなく満州事変といういわば一つのイベントによって販売部数を拡大しスクープ合戦・速報合戦をして大衆の新聞として売上部数を伸ばすと・・でそれが満州事変の拡大を煽る」

政府は満州事変不拡大を決定、しかし関東軍は独断で全満州へ兵を進めます・・この軍の行動を支持すべきか新聞社にとって重大問題が浮上しました。

しかしすでにほとんどの新聞が事変を関東軍支持へ舵を切っていました・・論説記事までが満州は日本の生命線と強硬論を唱えます・・当時、最大部数を誇っていた全国誌記者の証言です。

東京日日新聞 高田元三郎(肉声テープ)

「満州事変に関しては非常な強硬論でしたね・・ですからそういう意味からいうと私は新聞の責任論からいうと毎日新聞(旧東京日日新聞)には責任があったと思う気がしますよ・・ずっと一貫してね 満州事変から強硬論で終始して来てますからね」

大正デモクラシーの時代、軍の拡大を批判していた新聞各社がなぜ軍の支持にまわったのか・・カギを握る一つの事件が満州事変の直前に起きていました。

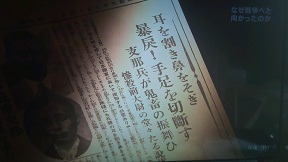

敵情偵察中の陸軍将校が中国兵に殺害された事件です…

東京日日新聞 石橋恒喜(肉声テープ)

「中村震太郎事件というのがありましたな・・あれが虐殺されてから満州の生命線を守れというように変わっていくんですよ」

残虐性が強調されたセンセーショナルな記事、中国憎しの論調が読者の心を掴む中で満州事変が発生しました・・各社が満州事変拡大を支持する中、大手新聞社の中で朝日新聞は慎重論を唱えました。

「早く外交交渉に移して地方問題として処理すべし」と訴える社説・・しかし各地で朝日新聞の不買運動が発生、社内でも軍部支持やむなしの声が出始め社論を転換して行きます。

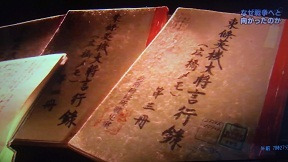

こうした状況で当時、東京朝日新聞・編集局長だった緒方竹虎が自ら軍に接触を図っていたという軍幹部の証言テープが見つかりました・・緒方はリベラルな姿勢で知られる言論界の重鎮でした。

参謀本部作戦課長 今村均

「緒方さんに『率直に陸軍の考えを言うてくれ』と言われて述べた事があるんです・・それまで朝日新聞なんて公然と反対でしたから」・・「そして答えました」

「実際今回は我々は無力で中央の統制を関東軍に押し付ける事が出来なかった・・しかし現地に行って在留邦人が圧迫されて非常に悲惨な状況を見てくると石原や板垣がああいう事をやったのも人間としてやむおえない・・なんとか遅ればせながらでも世論が満州事変を支持していただきたい」

「4時間ほど本気になって訴えました・・その時に緒方さんが『あーそうですか 初めてよくわかりました』と言いましてね・・それからコロッと変わりました朝日の論調が」

新聞各社が満州事変で軍を支持したのは、販売部数を伸ばすためか・・それとも満州権益という国益を考えたものかいずれにせよ新聞社は情報源である軍に急接近してゆきます。

東京日日新聞 石橋恒喜(肉声テープ)

「当時はまだ参謀本部あたりも新聞記者がやって来たと歓迎してくれてね・・作戦課あたりへ入っても何とも言われずにいろんな事を話してくれました」

記者たちは決定的な事実を知らされます・・満州鉄道の爆破は関東軍が仕掛けた謀略だというのです。

東京日日新聞 石橋恒喜(肉声テープ)

「我々は記者クラブで谷萩大尉というのがおりまして話してくれました・・『実はあれは関東軍がやったんだよ』と」

しかしどのメディアもこの事実を太平洋戦争が終わるまで報道しませんでした・・この事が国民に満州事変は日本の正当防衛だと信じ込ませ日中戦争、太平洋戦争へと進む発端となりました。

京都大学大学院准教授 佐藤卓巳

「現在の報道倫理からすればそれは批判されるべき事だったかもしれません・・ただ一方で当時のジャーナリズムのレベルにおいてある種の国益論というのは今以上に非常に強い倫理的な正当性を持っていて国益とすれば是となったんでしょう」

メディアの報道によって満州権益は日本にとって最も重要な国益となって行きます。

1932年9月15日 満州国承認祝賀:民衆は満州国建国に喝采をおくりました・・そしてメディアと民衆の熱狂が独り歩きするのです。

国際連盟からリットン調査団が派遣され報告書を作成・・満洲国は日本の傀儡だとして独立国家としては認めませんでした・・軍は激しく反発、政府は連日、国際連盟との協議に追われました。

しかし一貫して強硬論を唱える新聞各紙の社説には公表翌日からリットン報告書への非難が並び国際連盟への怒りを露わにします。

更にリットン報告書は断じて受け入れられないと全国132の新聞社が世界に向けて共同宣言を出します・・新聞は満州国堅持を掲げ日本の外交方針を自らリードするという姿勢を打ち出したのです。

東京経済大学教授 有山輝雄

「今風に言うと社会的使命ですね・・当時だと国家的な使命ということを多くの人たちが考えようとしたしそれによって自分たちが国家に貢献しているということによって自分自身を正当化する・・あるいは自分自身の活動を意味づける」

新聞はついに国際連盟を脱退すべきだという主張まで連日載せるようになります。

1933年2月1日 首相官邸 閣議

大蔵大臣 高橋是清

「陸軍が引きずるような形で新聞もふたこと目には、すぐ国際連盟脱退だのなんのと騒ぎ立てる・・いったいなぜあんな事をするのか」

陸軍大臣 荒木貞夫

「あれは新聞が出している・・陸軍が宣伝しているわけじゃない・・むこうで勝手に書くのだからやむ負えない」

大蔵大臣 高橋是清

「新聞社が勝手に書くのならなぜそれを取り締まらないのか・・今日の陸軍の力をもってすればそれくらいの事は何でもないではないか」

高橋是清は怒りを露わにするもののメディアの暴走を止めるすべは無かった…

1933年2月24日 国際連盟総会:リットン報告書に基づく対日勧告が採択されます…

日本全権 松岡洋右

「日本は断じてこの勧告の受諾を拒否する・・」

連盟脱退だけは避けるよう訓令を受けていた松岡洋右は、敗戦将軍の心持で議場を後にし国際連盟を脱退します。

しかしメディアは、堂々と退場した松岡に喝采をおくり、世界にもの申した稀代の英雄と祭りあげます・・帰国した松岡を待っていたのは国民の熱狂的な歓迎でした・・松岡はこう語りました。

「口で非常時と言いながら私をこんなに歓迎するとは、皆の頭がどうかしてはいないか」

政府の打ち出した方針に対してメディアが『そんな弱腰でどうするんだ!』と『こんな事で国益が守れるのか』という事を声高に批判する・・国際問題が起きますと『なんといったって正義は日本にあるんだ』と絶叫し続ける・・こういう強硬論に国民の多くは喝采を送ります。

一つのメディアがこういう流れを作りますと他のメディアも一斉に同じこと言いつのるわけです・・そして国民はそれを見て一斉に同調して行く事になるんです。

こうして軍とメディアと民衆のトライアングルによって生み出された世論というものがしばしば熱狂を伴います・・そうした熱狂の中で言論の自由は次第に失われてゆくのであります。

満州事変で始まったメディアの軍への接近、一方で軍に批判的な態度を示す新聞には言論弾圧が忍び寄りました。

その一つ信濃毎日新聞、キッカケは『関東防空大演習を笑う』と題する記事でした・・これまでも軍部に批判的な記事を書いてきた主筆・桐生悠々は、木造家屋が密集する日本は空襲されたら終わりである・・防空演習は役に立たないと論じました。

この記事が軍部の目にとまり、信濃毎日新聞は言論機関としての岐路に立たされます。

1933年9月 長野市 信濃毎日新聞本社:9月の暑い日、信濃毎日新聞常務・小坂武雄のもとに信州郷軍同志会と名乗る団体が突然訪れた。

信州郷軍同志会

「我々は会員8万を代表して主筆・桐生と編集局長・三沢の退社、並びに貴殿による謝罪文掲載を要求する」

信州郷軍同志会とは、長野県在住の軍務経験者の会がが組織した団体です・・自分たちの主張にそぐわない新聞には不買運動を持って圧力をかけました・・全国紙の進出によって経営が落ち込んでいた地方紙にとって不買運動は最大の脅威でした。

1933年9月 松本市 信州郷軍同志会本部:

毎日信濃新聞常務 小坂武雄

「めいめいが信ずる事を論じ合いおのずから落ち着くところに落ち着いてこそ真の世論は生まれべきものだ」

しかし信州郷軍同志会は譲歩の色を見せなかった・・

「何回会見してもまったく要領を得ない・・先方の方針はすでに決定しているので議論はすでに無用なのであった・・信濃毎日も部数は2万に過ぎず不買運動によって脅かされるのに抗しえず・・屈辱的な終結を告げるにいたった」(小坂武雄の手記より)

数日後、信濃毎日新聞に小さな謹告が出されます・・それは新聞社が全面謝罪を行い、主筆・桐生悠々が退職をする旨を告げるものでした。

しかしこうした事態にも社内の空気は冷ややかでした・・

信濃毎日新聞 田中武夫(肉声テープ)

「『防空演習を笑う』というああいうものを書くことによって天下は多少騒いだけれども社内ではね『あの人に行かれては困る』とか『あんな立派な説を成す人を』という者は、そういなかったんですよ」

言論弾圧に無力な経営者と社内の冷めた空気・・状況は東京の大手新聞社も同じでした…

1934年春 東京・星ヶ岡茶寮:この夜、永田町の料亭に集まったのは在京大手6社の新聞記者11人だった。

記者1

「信濃毎日の桐生悠々も防空演習を論じて結局やめる羽目になりましたね」

記者2

「経営的圧迫と言いますか自分の新聞が売れなくなるような事は、書かない方がいいと思います」

記者3

「資本主や自分の同僚に迷惑を及ぼしちゃあいすまんという気持ちが記者にあるんじゃないですか」

記者4

「最近は政府の禁止事項が非常に多いんですよ・・非常に細かい物まで何十と来てます・・いっそ禁止してくれた方が良い・・そうなれば苦心して書く必要が無くなります」

軍への批判を続けると今、自分が所属している新聞社の存続が危うくなるということで彼らは軍への批判をひかえて論じるようになる・・こういった自己規制は全国各地のいろんなところで行われるようになります。

こういった空気がやがて言論統制を呼び込む事になるわけです・・この時に非常に強力な新興メディアだ台頭してきます・・ラジオです。

ラジオの契約台数は、大手新聞の発行部数を大きく凌駕しています・・つまりラジオが新聞とあいまって日本人を戦争へ向かわせた熱狂を作っていったのです。

第34代内閣総理大臣・近衛文麿、彼にはもう一つの顔がありました・・戦前のラジオ放送を独占していた日本放送協会の総裁です・・太平洋戦争が終わるまでその職にありました。

近衛の総理大臣就任1月後、日中戦争(1937-1954)が勃発します・・その直後、近衛は世論を味方に付けるため首相官邸にメディアの代表40人を集めました。

1937年7月11日 首相官邸 食堂:

首相 近衛文麿

「今事件は、まったく中国側の計画的武力抗日なるものに、もはや疑の余地なし・・挙国一致、政府の方針に協力されたい」

この夜、新聞・通信・放送の代表者に政府への全面協力を要請する・・会合が行われたのは夜9時、同盟通信の社長が代表して協力を約束した。

政府とメディアによる挙国一致報道の始まりだった。

あらゆるメディアの中でも近衛はラジオを巧みに活用し、国民を熱狂へと駆り立てようとしました・・上記写真は、日中戦争勃発2カ月後に行われた国民の戦意高揚を狙った演説会です。

近衛の勇ましい言葉に観客の喝采が起こり、その興奮がラジオ中継によって全国に届けられました・・「いかなる国難が起こって来ても必ずこれに打ち勝ち有終の美を成し遂げずんば断じて止まぬという不退転の決意であります」

演説会場から拍手と歓声を電波に乗せ聞き手に国家との一体感を感じさせたのはナチスの手法です・・スローガンは『ラジオは国家に意志を運ぶ』・・当時政府の監督下にあった日本放送協会は、このナチスの手法を長年にわたって研究していました。

組織体制や番組編成までモデルにしています・・

元昭和女子大学教授 竹山昭子

「ナチスドイツの宣伝のあり方というものを日本放送協会はお手本としています・・会場に詰め掛けている人々の歓声とか拍手っていうものがね聞き手の耳から心に響くわけです・・ですから非常に強いインパクトをもたらした・・戦意高揚という意味では非常に大きな役割を担ったメディアといっていいと思います」

ラジオ放送

「昭和12年12月13日、敵の首都、南京を攻略せり・・」

首都南京の陥落が伝わると国民は熱狂しました・・デパートでは南京陥落セールが行われ、東京では戦勝祝賀のちょうちん行列に40万人が参加しました。

一方、海外では南京における日本軍の非戦闘員の殺害などだ伝えられ非難が起こります・・日本国民にはこうした状況が知らされず日本の世論と世界の認識は離れて行きます。

しかし首都が陥落しても日中戦争は終わらず長期戦に突入、国民の戦意を保つためにラジオの戦争放送は熱狂を作り続けます。

世界初といわれた前戦からの戦場中継なども行われました…

日本放送協会 大原知巳(肉声テープ)

「戦地の同時放送なんていうのはかなり人気がありました・・戦意高揚にならなきゃダメですからね・・とにかく勝った勝ったの放送しかダメ・・負けたなんてことは、うっかり言えたもんじゃないですからね」

この前戦中継の直後、靖国神社には人々が詰めかけ、社前に額ずく人たちの姿が深夜まで続きました・・戦争の実態を知らず日本の力を過信する世論をラジオが作りだして行きました。

しかし国民の間には不満が生まれてきます・・報道では日本は連戦連勝なのになぜ中国は屈しないのか・・戦争が長引き経済は悪化の一途です。

その不満は中国を支援するイギリスとアメリカに向けられました・・イギリス大使館には6万人の民衆が詰めかけ抗議の声を上げました。

日本とイギリスが対立する中、アメリカは日米通商航海条約の廃棄を通告、対日経済制裁の強化に踏み切りました。

これに日本の世論は一段と反発します・・対米外交は強硬に出るべきかという世論調査の問いに、強硬に出るが2/3を4占めるようになりました。

そこへ飛び込んできたのが第2次世界大戦でのドイツ快進撃でした・・日本の民衆の間にドイツの時代が来たという空気が広がります・・新聞各紙は、陸軍と連携して連日、日独伊三国同盟を主張、世論に訴えました。

英米に対し不満を募らせていた国民は、この同盟を熱狂的に支持します・・政府内で当初、三国同盟に反対していた外務省や海軍は劣勢に立たされて行きます。

外交官 安東義良(肉声テープ)

「あの時の世論と新聞その他は、陸軍にすっかり引っ張り回されてますからね・・ああいうような世論をですね真正面から反対論を唱えたところで決してそれは出来っこないんです・・外務大臣がやり切れるわけがないんだ」

陸軍中将 大島浩(肉声テープ)

「海軍がどうして非常に強く反対したのを撤回したのかというと・・これは世論に押されたんじゃないかと思います・・大部分の者がドイツの勝利という事を考えるようになったんです・・そこで一般に条約熱というものが非常に上がってきた」

新しく外務大臣となった松岡洋右もと三国同盟は成立(1940年9月27日)調印に臨んだ来栖三郎ドイツ大使は、メディアへの不信を記者団に漏らしていました。

同盟通信 加藤萬寿男(肉声テープ)

「来栖さんは率直にものを言う人でしたからね・・我々の記者団5~6人の中で『君たちの新聞がね三国同盟を支持するからああいうふうになったんだ』と」

近衛に親しかった記者は、首相自身も三国同盟に積極的では無くなっていたという本音を聞き出していました。

同盟通信 松本重治(肉声テープ)

「実際スターマー(ドイツ特使)が来たのは9月7日でその2日前に私は近衛さんとゴルフをしたんです・・その時に近衛さんが『スターマーが来やがるし』と言って近衛さんは日独伊協定・・・反対でも無かったけど賛成でも無かった」

しかし同盟締結の翌日、近衛は首相官邸から三国同盟を支持するラジオで語りかけました…

首相 近衛文麿

「今回政府は世界歴史の一大転換期に際し、ドイツ及びイタリーと三国条約を締結…」

この三国同盟によってイギリス・アメリカとの関係悪化は決定的となります・・作られた国民の熱狂とともに日本は太平洋戦争への道に大きく踏み出すことになりました。

この熱狂は2カ月後の紀元二千六百年式典(1940年11月10日)でピークに達しました。

東京経済大学教授 有山輝雄

「メディアは自分たちが世論を作っていて・・しかも自分たちの作った世論に自分たち自身も巻き込まれてしまって自分たちでも止められない・・誰が引っ張っているという意識はどこにもなくなってしまってお互いに無責任になってしまったのです」

一方、1941年の年頭に向けて発表された世論調査では、6割の人は日米開戦は避けられると答えています・・世論とはいったい何なのか誰も掴めていませんでした。

1941年10月、日米交渉に行き詰った近衛内閣は総辞職・・陸軍の東条英機が首相に就任、国内外には開戦近しの空気が強まります。

新聞紙面にも反米報道が溢れ、日米開戦へと世論が動き始めました・・こうした空気の中、1941年12月1日、御前会議において開戦が決定されます。

首相秘書官のメモにこの日の東条とのやりとりが記されています。

秘書官 広橋真光

「このごろは総理に対して何をグズグズしているのかという投書が多くなりました」

首相 東条英機

「東条は腰ぬけだと言っているのだろう」

首相官邸へ届いた投書は3000通・・そのほとんどは日米開戦を求めていた・・戦争へと向かう熱狂、それが多数存在していたと思われる戦争を望まない人たちの声をかき消して行きました。

海軍少将 福留繁(肉声テープ)

「もうドイツと組んで戦をやれって空気が覆い尽くしていましたね・・陸軍などはもうドイツの勝利は間違いないと・・一般の空気はもう戦争論で日本は湧いていましたよ」

海軍中佐 豊田隈雄

「この頃の世論っていうのは相当やっぱり突き上げていたんじゃないですか」

日本の舵取りを任された指導者たちは、自分たちの行動に自信がないために世論を利用しようと思った・・世論の動向に一喜一憂したわけですが、その世論はメディアによって熱狂と化していました。

そして熱狂は最後の段階で日本人を戦争へと向かわせる一つの要因となりました・・本来ジャーナリズムの役割は世の中に起きているいろんな事象を的確に把握してチェックして国民が冷静な判断を下せるような材料を提供する事です。

しかしこうして戦争を迎える時のメディアのありようを見てきて思う事はメディアがおかしくなれば国家はすぐにおかしくなるという事です。

本当に僅かな時間、期間の中で国家の運命が狂わされてしまう・・そういう力をメディアは持っているその事を改めて突き付けられた思いです。

1941年12月8日 真珠湾攻撃

「臨時ニュースを申し上げます・・臨時ニュースを申し上げます・・大本営陸海軍部12月8日午前6時発表・・帝国陸海軍は今8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり・・・」

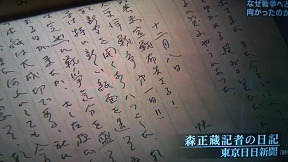

この日をメディア各社はどう迎えたのか・・ある新聞記者の日記です・・遺族が初めて公開してくれました。

「正午過ぎ編集局内で臨時社員会議あり・・会長が宣戦の詔勅を奉読し聖上万歳を三唱・・今出たばかりの本社の号外を手にした人々が海軍の大成功を讃えあいものに酔ったように話している・・それを聞きつつ私は、この戦争の重大さをかみしめるように感じ直していた・・えも言われぬ厳粛な気持ちになり、熱涙が目に溢れ出た」(森正蔵記者の日記 東京日日新聞)

新聞記者だった武野武治さんは終戦の日、報道の戦争責任を感じて辞表を出しました・・そして故郷に戻り、今日まで個人でジャーナリストを続けています。

元朝日新聞記者 武野武治さん(96歳)

「戦争は始めさせてはダメだということ・・始めてしまってから『あーこりゃひどい』・・『こんな事になるのなら』と言って止めさせようったって止まらないんですよ戦争は・・やらせないためには何が必要なのか」

「一番簡単な事は現実に世界で何が起こっているのか・・アメリカが中国があるいはロシアがその他の国々が何を思って何をやっているかっていう現実ですね・・これを正直にお互いに知らせ合う事ですよ」

あなたは、日本が再び戦争をする日が来ると思いますか?

来る:17.7%

来ない:65.8%

わからない・無回答:16.6%

(※全国1716人に聞きました)